通道融媒4月30日讯:为深入贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要指示精神,全面落实党的十九大和十九届历次全会精神,团结带领广大家庭弘扬社会主义家庭文明新风尚,持续推进家庭家教家风建设,湖南省妇联在全省范围内开展了2022年最美家庭推荐评选工作,牙屯堡镇文坡村粟隆坤家庭榜上有名,荣获湖南省“最美家庭”称号。下面让我们一起来学习他们的优秀事迹吧!

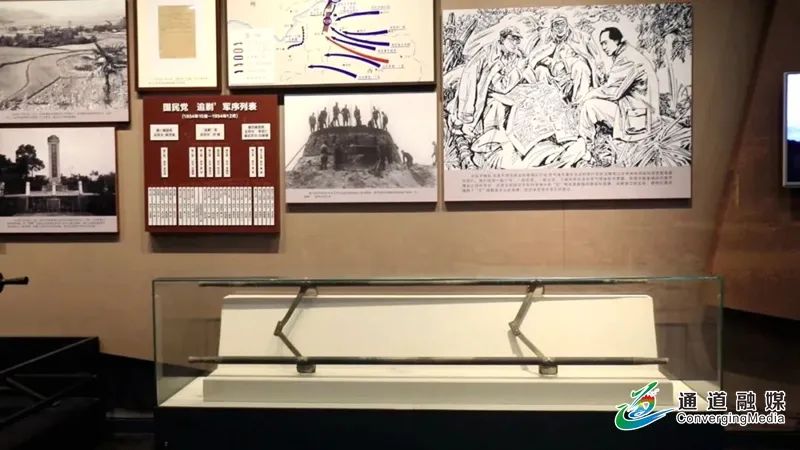

在湖南省通道侗族自治县通道转兵纪念馆里,珍藏着一副用合金材质制作的担架,它看上去锈迹斑斑,但记录着红军与粟隆坤一家的一段佳话。

一副担架几代结缘

1934年冬,在经历湘江战役重大挫折之后,中央红军兵分三路进入通道。为摆脱国民党军队的围剿,通道会议后,中央红军西进贵州。两位受伤的红军战士路过通道牙屯堡镇时,将一副担架委托给侗族小伙粟再金(粟隆坤的曾祖父)保管,并交代他说:“这副担架,它救过我们很多同志的命,我们以后会来取的。”粟再金考虑了一会儿,郑重地说:“好,我一定帮你们保管好。”粟再金赶紧跑回家,拿了两个大饭团和两袋红薯给红军。等到天黑时,他把担架扛回家,藏在阁楼上。

担架被扛回来的途中,有人看到了,并向乡公所告了密。第二天,国民党民团便上门追问担架的下落,并以通匪嫌疑把粟再金抓到乡公所审问、毒打。但任凭民团怎么严刑拷打,粟再金都一口咬定不知道。一个星期后,民团见问不出什么名堂,也搜不出担架,只好把浑身是伤的粟再金放回了家。

可是,年复一年,粟再金家门口山坡上的映山红红了又红,就是没有盼来红军来取担架。他临终前嘱咐儿子粟旺真(粟隆坤的祖父)等儿孙:“这是红军的担架,将来会有人来取的,你们要把担架保护好。”

“文革”期间,造反派硬说这副红军担架是粟再金偷的,将时任生产大队大队长的粟旺真揪出去批斗,粟旺真顶着巨大的压力将这副担架保护下来。粟旺真临终时,再次嘱咐儿孙,一定要保护好红军担架。曾经,有文物贩子出三四万元钱想买这副担架,但粟家没有一个人同意。

为了这句承诺,粟家几代人苦苦守候。一转眼80年过去了,这副担架还是没有人来拿。2014年,通道转兵纪念馆在当地征集文物。粟海富为此专门召开家族会议,家里人一致同意将这副担架无偿捐赠给通道转兵纪念馆。粟海富深情地说:“保管好担架是爷爷向红军做出的庄严承诺,也是我们整个侗家人的承诺。将担架无偿捐献给通道转兵纪念馆,让更多的人了解红军的故事,这也是我们粟家几代人对那两位红军的一个交代。”

红色薪火血脉相承

粟家世代务农,受到粟再金誓死守护红军担架事迹的感召,粟再金的后代子孙中担任村干部、入党、参军的,有10余人。

粟隆坤一家从他爷爷粟旺真开始,三代人都是共产党员,都担任过村干部。解放后粟旺真积极加入中国共产党,并担任生产大队大队长;粟隆坤父亲粟海富,于1971年自愿参军入伍。在部队期间,恪守祖父的教导,守心守信,积极肯干,因表现优秀顺利加入中国共产党。1976年退伍后回乡,由于为人正直,办事公道, 1977年至2013年一直担任原绞坪村村干部。粟隆坤从记事起,就天天听父亲讲太爷爷与红军的故事,从小就憧憬着长大以后能够像当年的红军战士一样保家卫国。2006年,他自愿入伍服役,在部队表现优异,于2008年1月在部队入党,在部队期间被多次评为“优秀士兵”、“优秀士官”等荣誉称号,2011年12月光荣退役,2014年至今一直在文坡村支两委任职。

2020年年底,粟隆坤新添了一个嗷嗷待哺的儿子。他说,等他儿子长大后,一定要给儿子讲“一副担架”的故事,让“一副担架”精神代代相传。

不忘初心无私奉献

粟海富他继承了爷爷的传统,为人热情,办事守信,在村里和家族中威信很高。粟海富有七兄妹,在家排行老大,父亲粟旺真40多岁逝世,家中弟弟妹妹还小,长兄为父,粟海富和妻子不仅承担起照顾培养弟弟妹妹的家庭重担,粟海富还担任了30年村干部,带领群众艰苦奋斗,修路修桥建学校,发展产业提高收入。在2008年时,村里修大桥,到年底了,尚欠民工10多万元工资,村里一时拿不出这么多钱,粟海富以村为家,他四处找亲戚借钱,支付了民工工资。

粟隆坤同样继承祖辈热心助人的传统。村里有个五保老人叫粟永定,患间歇性精神病,粟隆坤经常去看望,送米送油,帮忙做家务。一次,粟永定病情加重,粟隆坤第一时间联系怀化市第四人民医院,及时将老人送去治疗。

信守承诺鱼水情深

“现在日子甜着哩!”粟隆坤说:“六、七十年代,父亲和叔叔姑娘们十多个人共住一间小木房,如今我一家五口人靠发展稻田养鱼、种植中药材,住上了一栋3层楼高的砖房,现代化的家用电器一应俱全。能有今天的幸福生活,都是党的恩情。我作为年轻一代村干部,更要团结带领村民铁心跟党走。”

因为一副担架,让粟隆坤一家与红军结缘,为了完成红军战士的托付,粟隆坤一家几代人视担架为“传家宝”细心呵护。他们保护的不只是一副担架,更是一份珍贵的历史文物,是一段党史、红军史、长征史的生动见证。硝烟散尽80多年,这副担架成为侗家人信守承诺和浓浓军民鱼水情的一个见证,更是红军留下的一笔巨大精神财富,激励后人不忘初心、牢记使命,走好新时代的长征路。

来源:通道融媒

作者:通道妇联

编辑:黄俊