农历七月初七

七夕节

又名乞巧节、七巧节

发源于中国

是华人地区以及东亚各国的传统节日

在中国传统节日中

七夕节被认为是最具浪漫色彩的节日

2006年5月20日

七夕被中国国务院列入

第一批国家非物质文化遗产名录

七夕节的由来是什么?

七夕节有哪些故事和传说呢?

七夕由来

七夕节的来历与民间流传的牛郎与织女的故事有关,它最早的渊源可能在春秋战国时期,如《诗经·大东》:“跤彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成服章;睨彼牵牛,不认服箱。”还有明代罗颀《物源》曰:“楚怀王初置七夕。”不过那时候的七夕,是祭祀牵牛星、织女星,并无后面的故事。直到汉代,其细节才与牛郎织女的故事联系起来,并且正式成为属于妇女的节日。如东汉应劭撰的《风俗通》载:“织女七夕当渡河,使鹊为侨。”又如《西京杂记》载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,俱以习之。”

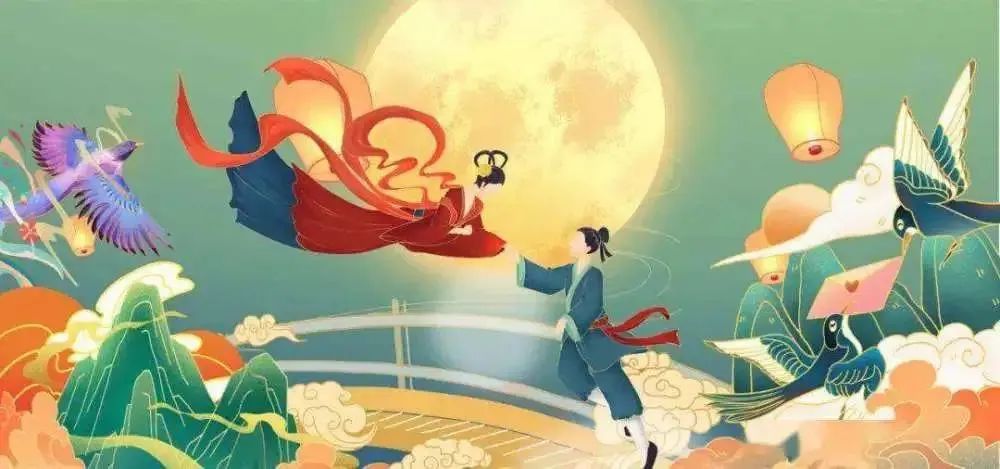

牛郎织女传说

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

牛郎织女的传说见于《诗经·小雅·大东》:“跂彼织女”、“睆彼牵牛”的记载。《古诗十九首·迢迢牵牛星》已称牛郎织女为夫妻。应劭《风俗通》逸文:“织女七夕当渡河,使鹊为桥,相传七日鹊首无故皆髡,因为梁以渡织女也。”

关于织女,古书里还有几处提到她。《后汉书·天文志》:“织女,天子真女。”《史记》:“三星,在天纪东端,天女也。”《焦林大斗记》:“天河之东,有星微微,在氐之下,谓之织女。”织女星是天琴星座里最亮的恒星。牛郎星是天鹰座里最亮的恒星。它和两旁那两个亮度小一点的星,有时候被人们合起来称为“扁担星”。神话里说旁边那两个星是牛郎和所生的孩子。天鹅在银河里漂游,河畔有一位姑娘在织布,对岸有一个牧人带着两个小孩子在放牛。这是多么美丽的一幅图画。

从前中国许多人相信牛郎和织女真的在七夕渡河相会一次。那一夜,妇女们都穿针乞巧民,又以瓜果祀织女星。这个故事也常被用作戏剧的资料,京剧、话剧和各地的地方戏里多半有“牛郎织女”这出戏。

七夕节做什么?

【穿针乞巧】

穿针乞巧是中国传统习俗之一

是最早的乞巧方式

七夕之夜

女子手拿五色丝线和连续排列的九孔针

(或五孔针、七孔针)

趁着月光将丝线穿入针孔中

将丝线快速全部穿入者

称为得巧

【吃巧果】

巧果又叫乞巧果子

在七夕乞巧食品中最为出名

【喜蛛应巧】

这也是较早的一种乞巧方式,其俗稍晚于穿针乞巧,大致起于南北朝之时。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》说;“是夕,陈瓜果于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上则以为符应。”

【投针验巧】

这是七夕穿针乞巧风俗的变体,源于穿针,又不同于穿针,是明清两代的盛行的七夕节俗。

明刘侗、于奕正的《帝京景物略》说:“七月七日之午丢巧针。妇女曝盎水日中,顷之,水膜生面,绣针投之则浮,看水底针影。有成云物花头鸟兽影者,有成鞋及剪刀水茄影者,谓乞得巧;其影粗如锤、细如丝、直如轴蜡,此拙征矣。”

【种生求子】

旧时习俗,在七夕前几天,先在小木板上敷一层土,播下粟米的种子,让它生出绿油油的嫩苗,再摆一些小茅屋、花木在上面,做成田舍人家小村落的模样,称为“壳板”,或将绿豆、小豆、小麦等浸于磁碗中,等它长出敷寸的芽,再以红、蓝丝绳扎成一束,称为“种生”,又叫“五生盆”或“生花盆”。

【为牛庆生】

儿童会在七夕之日采摘野花挂在牛角上,又叫“贺牛生日”。因为传说西王母用天河把牛郎织女分开后,老牛为了让牛郎能够跨越天河见到织女,让牛郎把它的皮刨下来,驾着它的牛皮去见织女。人们为了纪念老牛的牺牲精神,便有了“为牛庆生”的习俗。

【放风筝】

约上三五好友

去郊外放个风筝

别有一番滋味

【划船】

夜幕中

繁星点点

和心爱的人泛舟湖上

还有比这更浪漫的吗?

【许愿】

放出菏灯,祝愿明天更好!

来源:网络综合

编辑:黄俊